一橋兩端,木棉三數;千百英雄,福田廣種。

從吐露港公路北上,左轉支路接大埔道,便進入了大埔市中心的邊陲地帶,就在廣福邨對開,一道行人天橋橫跨公路飛架,橋的兩端,各有幾株高大的木棉樹,碩大火紅的木棉花盛開枝頭,遠看仿如着火似的。

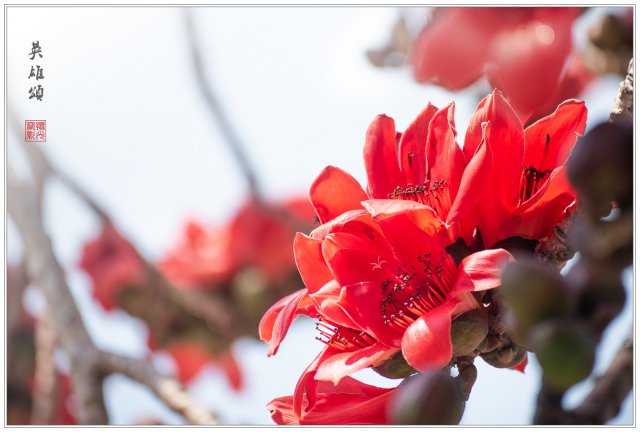

木棉,又稱英雄樹。當英雄,有難度,拍英雄,也不容易。木棉樹大花高,按常理,適宜遠攝不宜近拍。可是香港地小屋多,建築物既多且亂,要找到開揚位置,又或者有適合的景物配襯拍攝木棉,殊不容易;印像中,香港境內較為人所稱道的兩三處,都在偏遠的大西北,若非一意孤行,也就得過且過,反正不看不拍,也沒太大損失。然而上天就是如此公平,關上一道門,便打開一扇窗,遍佈全港的行人天橋,為拍攝木棉提供了既方便,又另類的選擇。以廣福邨這行人天橋為例,木棉樹生長位置近在咫尺,部份花朵更是伸手可及,不用航拍機,也可以為它們來個 top view,再不然,亦可嘗試拍出「松鼠視角」。

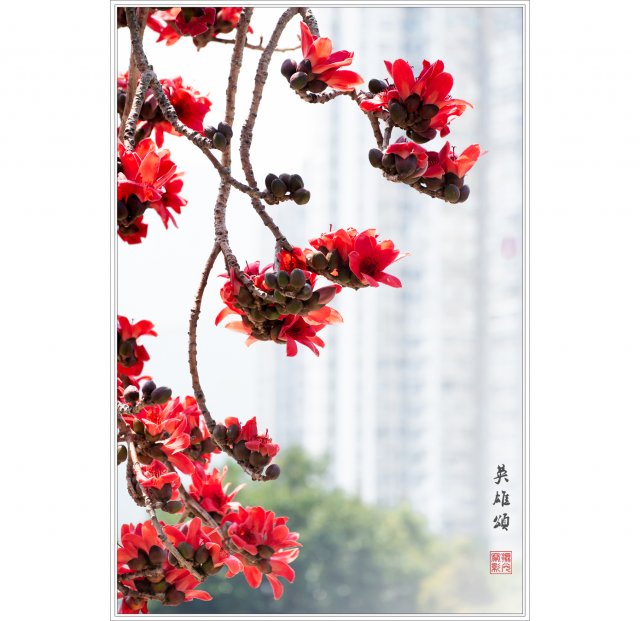

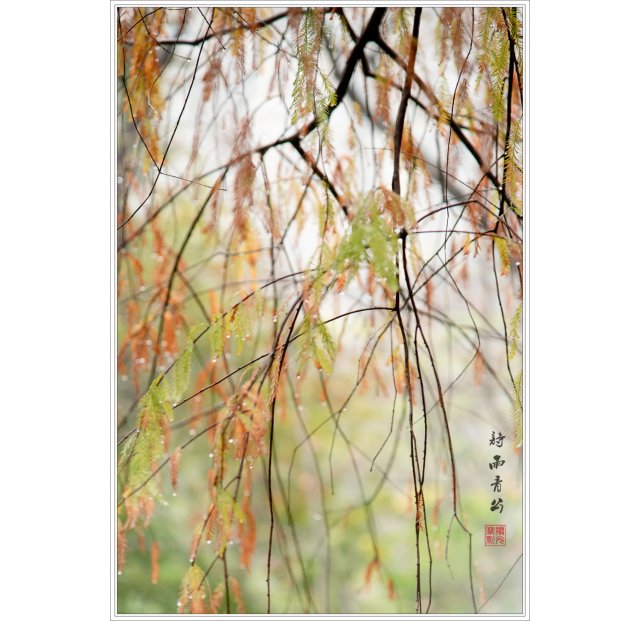

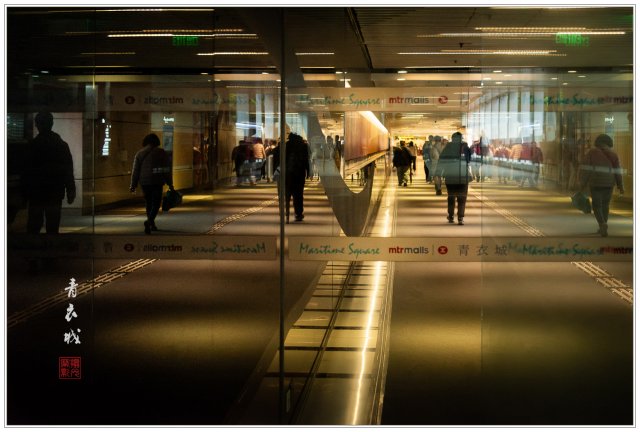

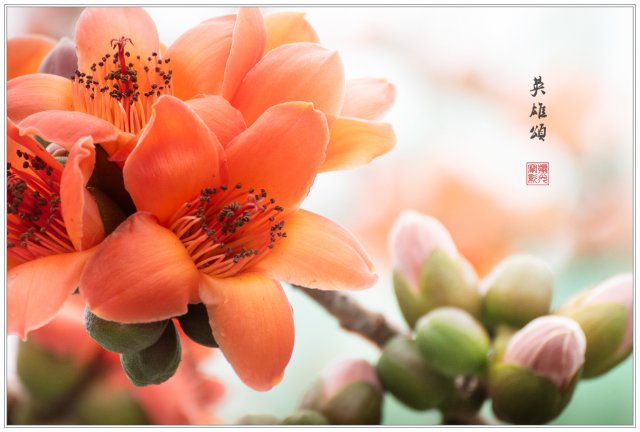

▲ 假如你是木棉樹上的松鼠,看到的景像大概就是這樣。

行人天橋的存在,無疑為取景角度提供了獨特的優勢,然而距離雖近,並不表示拍攝容易。相反,由於距離接近,而木棉的整體特徵又是粗中冇細,三個重要組成部份,枝、花、蕾,在畫面之上總是各不相讓,拍攝不得其法,很容易會得出八字真言:古靈精怪、不知所謂。

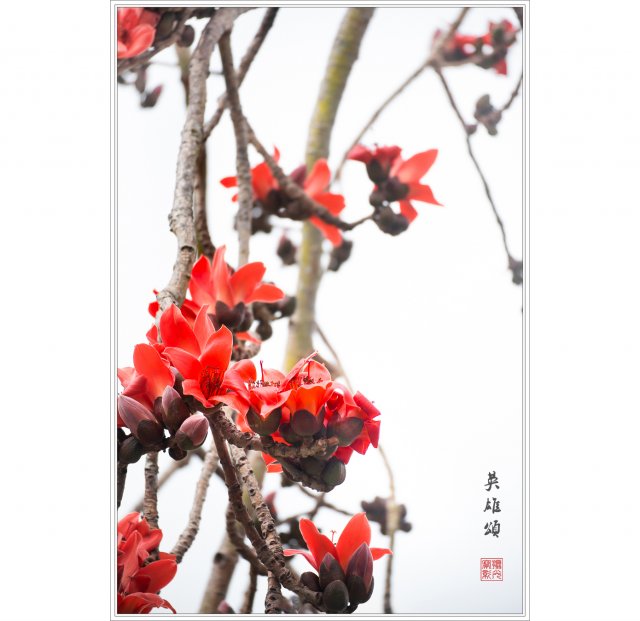

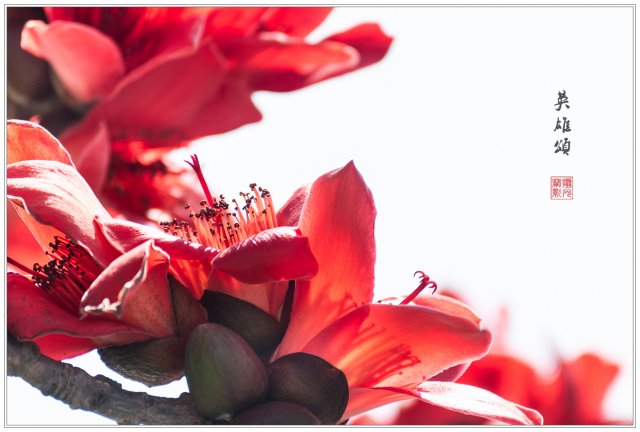

近看木棉,枝幹形態絕對可以用曲折離奇,蠻不講理來形容。須知道,拍攝喬木花卉,其中一個重要手段是亂中求序,可是木棉的枝幹,又粗又古怪,總愛失驚無神來個橫空出世,殺你個措手不及。對付此等神來之筆,應對方法主要就是迴避、選擇、虛化。迴避,是近距離聚焦花朵,只納入小部份枝幹;短短的一截半截,肯定犯不上曲折離奇。選擇,就是在雜亂叢中框選最有秩序的;這是中距拍攝較常用到的方法,也是行之有效。至於虛化,不就是避無可避,選無可選時的最佳對策。

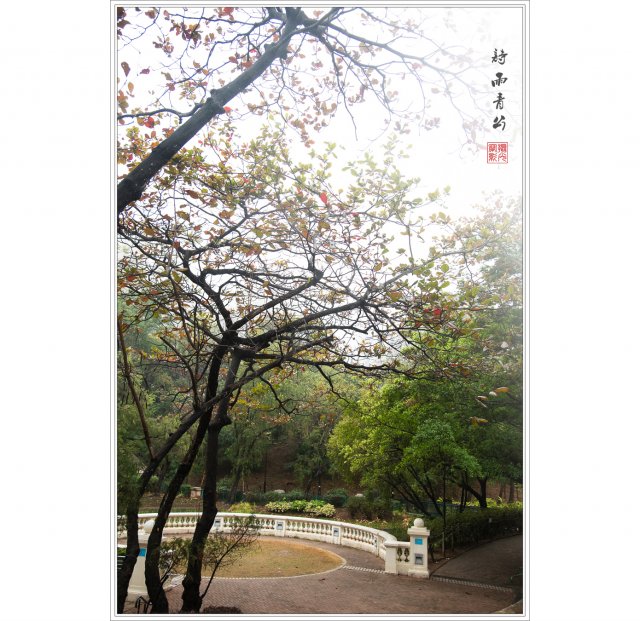

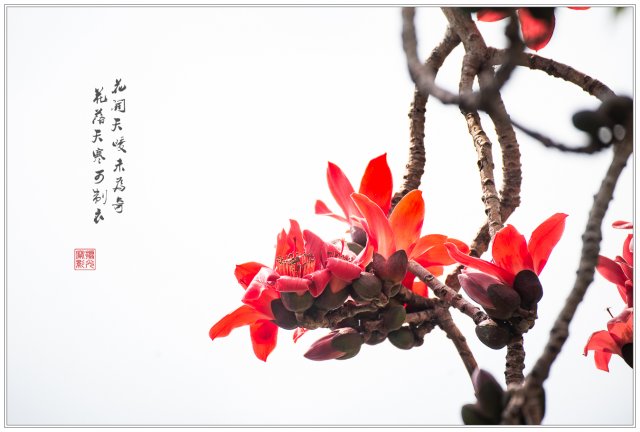

▼ 迴避: 近距離拍攝花朵,連背景也不納入枝幹,減少枝幹出鏡機會。

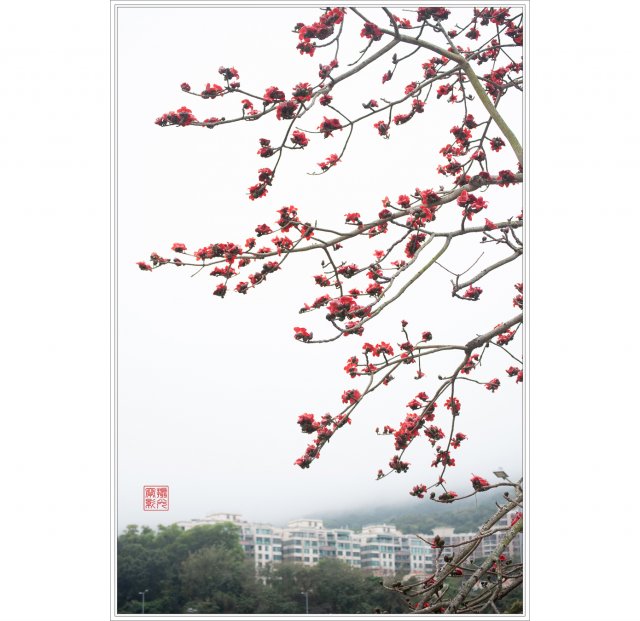

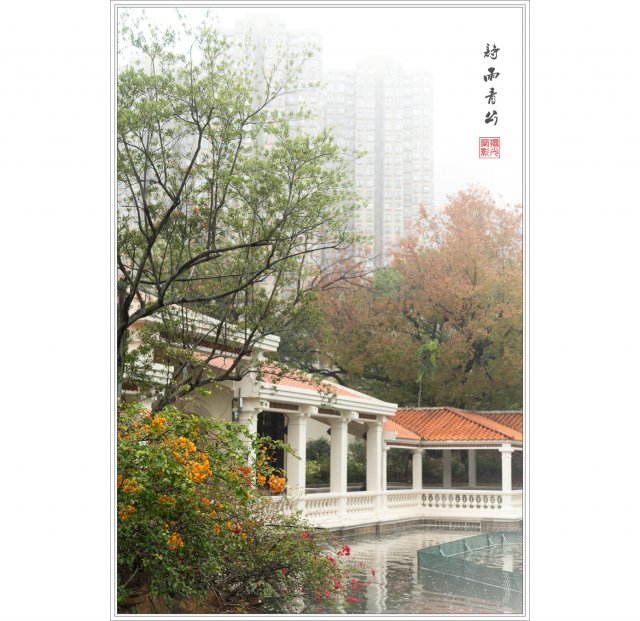

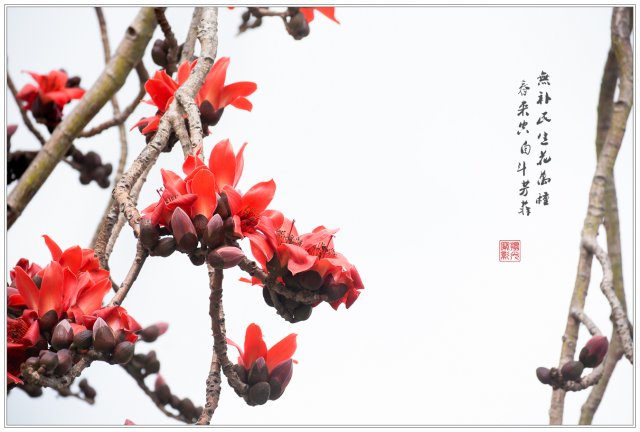

▼ 選擇: 雖說枝幹多是形態古怪騎呢,中距離框選,加上花朵遮檔,仍不至於失控。

▼ 虛化: 適當納入形態相對配合的枝幹,並以失焦呈現,不覺礙眼之餘,更可營造深度感。

至於花與蕾,表面看可以混為一談,實際上要分辨清楚。木棉的花與蕾,大都是糖黐豆般的密不可分,視覺上往往形成一個整體。然而絕大部份情況下,好看的只是花,因此拍攝時要懂得避重就輕。設法將花蕾邊沿化。除此之外,木棉花朵外形龐大,花瓣渾厚,而且有明顯向高望遠的傾向,有着相當明顯的視線引導作用,拍攝時稍為不慎,便很容易會拍出視覺失衡,整體畫面上重下輕、上密下疏、上迫下空的感覺。

▲ 木棉花朵的下方,往往都有一堆花蕾。相比花朵,花蕾就是一堆混亂,難言美感,拍攝時應留意適當取捨。

▲ 木棉花體型大,線條硬,視線引導能力強,拍攝時需注意主角位置,以及適當留白。由於木棉枝幹未端多向上翹,花芯朝上,一般而言,主角偏下偏側最穩妥,當然也可以有例外。

春天百花齊放,不同品種的花卉,展現出不同的視覺特徵,而正是這些特徵,主導了花卉的基本形態,以至美態。了解特徵,因材施拍,對拍攝演繹肯定有百利而無一害。

然而即使花卉品種相同,不同的生長狀況、不同的拍攝時機,觀感上仍有頗大分別。現場觀察,隨機應變,因應當前花卉展現的視覺特徵,採取對應的拍攝方法,即使未敢輕言必勝,亦可立於不敗;至少,可以在別人面對雜亂無章的木棉,感到一籌莫展的情況下,依然可以在同一行人天橋之上,左右逢源,莫名奇妙地拍上幾個小時。